Um mit den Energievorräten der Erde nachhaltig umzugehen, dürfen wir pro Kopf nur 17’500 Kilowattstunden pro Jahr beanspruchen, was einer kontinuierlichen Leistung von 2’000 Watt entspricht. So viel betrug der Verbrauch pro Person in der Schweiz zuletzt Anfang der 1960erJahre, heute liegt er bei 6’300 Watt. Damit die Ziele der 2’000-Watt-Gesellschaft erreicht werden, müssen bis 2050 neben anderen Massnahmen rund 90 Prozent des Schweizer Gebäudebestands energetisch saniert werden. Schon jetzt rüsten viele Eigentümer ihre Häuser auf, indem sie etwa die Fassade dämmen oder alte Fenster ersetzen. Sind diese Massnahmen gut aufeinander abgestimmt, lässt sich der Heizenergiebedarf um bis zu 50 Prozent und mehr senken. Doch dadurch verändert sich meistens auch das Aussehen eines Gebäudes – auf gesetzte Dämmungen verändern Proportionen, Details und Verzierungen gehen verloren.

Gegensätzliche Ansprüche

Das Problem stellt sich besonders bei Mehrfamilienhäusern aus den 1940er bis 1970er Jahren. Viele dieser Gebäude stehen noch nicht unter Schutz, obschon sie aus Sicht der Denkmalpflege einen baukulturellen Wert haben: einerseits wegen ihrer detailreich gestalteten Fassaden, andererseits weil sie rund ein Viertel des Gebäudebestands der Schweiz ausmachen und so das Erscheinungsbild ganzer Quartiere prägen. «Darum würde es die Denkmalpflege vorziehen, wenn diese Fassadenunangetastet blieben. Die Energieexperten hingegen möchten die Gebäude am liebsten ganz einpacken», sagt Doris Ehrbar vom Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP) der Hochschule Luzern. Die gegensätzlichen Ansprüche hätten zur Folge, dass Sanierungsmassnahmen an diesen Häusern stark verzögert oder gar nicht in Angriff genommen würden. Deshalb hat das CCTP untersucht, wie sich die verschiedenen Interessen ausgleichen lassen. Dies geschah gemeinsam mit dem Institut Energie am Bau der Fachhochschule Nordwestschweiz, mit Praxispartnern aus der Wirtschaft sowie mit Vertretern der Städte im Rahmen eines von der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) finanzierten Projekts.

«Baukulturelle und energetische Interessen müssen sich nicht widersprechen», fasst Ehrbar das Ergebnis zusammen. Einigung sei möglich, wenn die Forderungen aller an der Sanierung beteiligten Parteien berücksichtigt würden. Dafür müssten diese jedoch früh eingebunden und an der Ausarbeitung der Sanierungsstrategie beteiligt sein – wie in ihrem Projekt. Anhand von 13 Wohnbauten und Siedlungen in Basel, Luzern, St. Gallen und Zug diskutierten Eigentümer und Vertreter der Städte aus den Bereichen Stadtentwicklung, Denkmalpflege, Energie und Umsetzung, wie die Häuser optimal saniert werden könnten. Diskutiert wurde, bis man sich auf eine ganzheitliche, von allen getragene Strategie geeinigt hatte. Dieser Abwägungs- und Aushandlungsprozess sei wichtig, so Ehrbar. «Nur wer sich mit den Argumenten des Gegenübers auseinandersetzt, lernt dessen Beweggründe kennen und erfährt, wo seine Toleranzen und damit die Möglichkeiten für eine nachhaltige Sanierung liegen.»

Das Gebäude als System

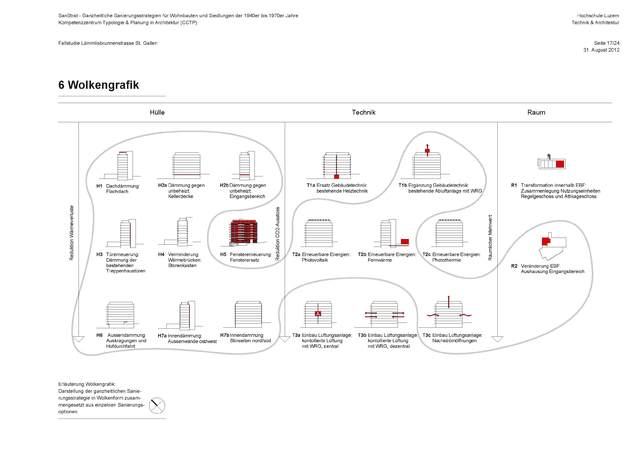

Es seien teilweise emotionale Verhandlungen gewesen, berichtet die Architektin Martina Hüsler, die für die Stadt Zug als Praxispartnerin am Projekt teilnahm. Über die Notwendigkeit des Energiesparens seien sich zwar alle einig. Doch bei der Frage, mit welchem Aufwand welches Detail erhalten oder nachgebildet werden soll, gingen die Meinungen auseinander – nicht zuletzt aus finanziellen Überlegungen der Eigentümer. Schliesslich aber hätten alle Beteiligten begonnen, systemischer zu denken, denn ein Gebäude sei mehr als nur ein Bauwerk aus Mauern: «Es ist ein System, das mit anderen Systemen in Beziehung steht.» Deshalb müsse auch nicht jedes einzelne Gebäude optimal gedämmt sein, wenn ein anderes dafür umso besser saniert werde. «Was unter dem Strich zählt, ist die Gesamtbilanz auf Quartier oder Stadtebene.» Bernhard Gut, Energiebeauftragter der Stadt Luzern, sieht viel Potenzial in den vom Forschungsteam entwickelten Hilfsmitteln, die Diskussion im Planungsprozess von der emotionalen auf die sachliche Ebene zurückzubringen: «Die ‹Koordinationsmatrix›, die alle Akteure und ihre Anliegen darstellt, ermöglicht den Blick aufs Ganze, während die ‹Wolkengrafik› zeigt, welche Sanierungsoptionen es gibt. Ich kann Projektleitern nur empfehlen, diese Instrumente zu nutzen.»

Erhaltenswert oder nicht?

Die zwei 1958 an der Lämmlisbrunnenstrasse in St. Gallen erbauten Gebäude gelten als Zeugen städtebaulicher Strömungen der Moderne. Einzigartig ist laut «Schweizer Architekturführer» zum Beispiel das «ausgewogene Puzzle aus eigenwilligen Fensterformaten». Bei einer Sanierung soll diese Fassade aus Sicht der Stadtentwicklung wie auch der Denkmalpflege erhalten bleiben. Für den Eigentümer hingegen sind die Gebäude ein «Corbusier-Verschnitt» – sein Interesse besteht hauptsächlich darin, technische Mängel zu beheben und die günstigen Mietpreise zu erhalten. Die Energieexperten wiederum wollen, dass eine Sanierung den Energiebedarf signifikant senkt.

Diskussion in Workshop

In Workshops wurden die verschiedenen Interessen und Optionen diskutiert und gegeneinander abgewogen, bis die Beteiligten einen gemeinsamen Nenner fanden. So entschieden sie sich zum Beispiel für eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach – allerdings dürfen die Elemente keinen oder bloss einen dunklen Rahmen aufweisen und müssen parallel zu den Gebäudekanten ausgerichtet werden. Und statt Einzelraumlüftungsgeräten in den Storenkästen, die das Fassadenbild zu stark verändert hätten, werden Nachströmöffnungen eingebaut.

Insbesondere die von den Forschenden entwickelten Planungswerkzeuge, die «Koordinationsmatrix» und die «Wolkengrafik», welche die verschiedenen Interessen und Ziele wie auch Sanierungsoptionen festhalten, sollen den Planern in Zukunft helfen, diesen Aushandlungsprozess zu meistern.

©Text: Fee Anabelle Riebeling, Magazin Hochschule Luzern, Okt. 2013

0 Kommentare